こうやって見ていると、当たり前だけどそれぞれのメディアで一定の編集基準のようなものがあるんでしょうね。

漢字の使い分け

先週金曜日の朝会(あさかい)でのことでした。その日の朝会(あさかい)リーダーが関西でも緊急事態宣言が発出されるようですね、でもこの発出って言葉あまり聞き慣れないですねってことを話していました。それを聞いていた僕も大いに同感。“ハッシュツ”、聞き慣れんなーという感覚を去年から持っていました。そして自分なりの解釈をしてました。

どうもニュースや新聞報道を聞いていると、政府は一貫して、「緊急事態宣言を発出する」と発出というあまり僕たちには聞き慣れない単語を使っています。これは昨年の4月に安倍前首相が述べていた時も同じように発出だったように記憶しています。

一方で、各自治体の首長は、小池都知事をはじめとして発令、緊急事態宣言の発令を政府に要請するという表現が多かったように思います。各知事によってもバラバラでどうも決まっていない感じ。大阪府の吉村知事はずっと一貫して発出を要請だったけど、このインタビューに限って言えば「発令を要請」と言っていたのに、なぜかテレビのテロップのほうは発出にかわってました。

これは調べればいいんだろうけども、おそらくですが政府は単純に緊急事態宣言を宣言するだけなのかな?

そしてそれを実際に実施していく、つまり、営業時間短縮の要請とか、人数の制限とかそういった実際に人の行動やビジネスの制限をするということは言ってみれば命令だし、それを行うのは各地方自治体だから、そこでは発令となるのかな?

つまり、各自治体の立場からすると政府に対して発令を要請。しかし各自治体が政府の立場に立って発言をすると発出を要請となるのかな?

調べればいいんでしょうけど、ここで言いたいのはそういうことではないので適当で済ませます。どなたか、間違ってたらもちろん教えてほしいし、詳しい人がいればコメントお願いします。

漢字の権威、和語のわかりやすさ

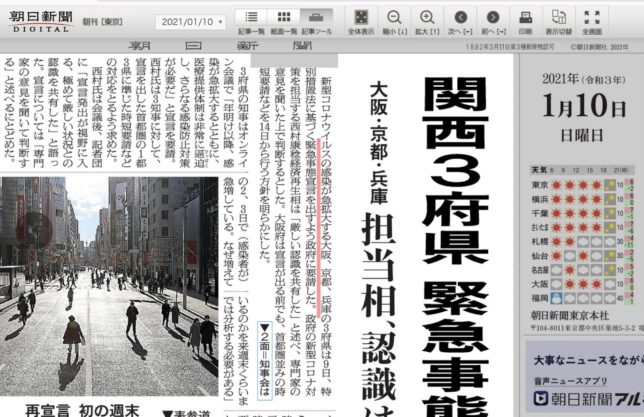

いいなって思ったのは朝日新聞の表現でした。“発出“とも“発令“とも表現せず、日本語(和語)で“出す“と表現していたのです。これが一番いいんじゃないかと思うわけです。

というのも、なんだか最近、といっても十数年前から、どうにも受け取るメールであったり、社内で交わされるメッセージの類に含まれる漢語が多いなぁって感じてきてたんです。そしてそれがとても読みにくい。こんな難しい漢字手書きだったら絶対書かないだろうっていうのが、タイピングだと簡単に漢字変換できるせいでしょう、文章の中にどんどん漢字が増えていってるような気がします。漢字だけならまだしも、この発出とか発令とか日本人ではすぐにはぴんとこない言ってみれば中国語ですよね、これがよく使われるんですね。この人は本当にこの漢字の意味が分かって使っているんだろうかというのが多々見受けられるわけです。

忘れてたって言えばいいのに、失念しておりましたとかって言うんだよね。

分りましたやりますって言えばいいのに、承知いたしました対処いたしますとかって言うんだよね。

なんでもっとわかりやすく言わないんだろうって思うわけです。そしてわかりやすく言わない人の心理とかを想像しちゃうわけです。

人も仕事も分かりやすいほうがいいですよ。