AIの進化が止まらない。基盤モデルの開発そのものは一時期よりもやや落ち着いてきたようにも見えますが、そのぶん、サービスとしてのAIが、日常のあちこちに顔を出すようになってきた。ビジネスの現場だけでなく、生活の中にもしれっと入り込んできている。

「検索する」から「尋ねる」へ

最近、特に実感しているのは自分自身もそうだけど「検索する」から「尋ねる」へとシフトしていることですね。

チャッピーにそのこと聞いてみたらあっという間にこんな表を作りやがった。まいったなぁ。

| 行為 | 検索(Search) | 尋ねる(Ask) |

|---|---|---|

| 主体 | 人間 | 人間とAIが交互に |

| 頭の使い方 | 調べたあとに考える | 質問しながら思考が続いていく |

| 思考負荷 | 一時的 | 連続的・深掘り |

| やめ時 | 自由にやめられる | 返答が刺激的だと止めにくくなる |

質問を投げると、驚くほど鋭く、深い洞察が返ってくる。ときには自分の盲点を突かれて、「うわ、それ考えてなかった…」と膝を打つ。

「あなたがこの問いを持った背景には、自己効力感への揺らぎがあるように思われます。少し時間をとって、“自分が自分であること”について掘り下げてみませんか?」

そういう返しがくると、もうこっちは思考の連鎖が止まらない。

脳が発火する。

そして、だんだん「鬱陶しさ」も感じてくる

これはブレストだ。確かにそう。自分の思考がどんどん進化している感じもある。でも——脳が、まったく休まらない。

「ゲーム脳」とはまた違う。AIとのやりとりは会話形式で、しかも終わりがない。

思考の「やめ時」がない。気づけばずっと、AIと、そして自分自身と、問答している。

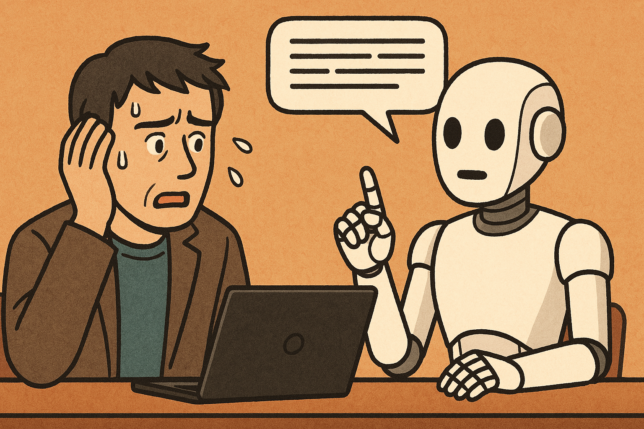

本当に頭のいい人が隣にいる感じに似ている

昔、職場や学校でいたでしょ? こちらが何か言えば、すぐに核心を突く返しをしてくる人。

あれって、勉強になる一方で、しんどいときもある。

常に思考が追い詰められているような感覚。それに近い。

最近AIが東大の理科3類に合格したとニュースがありましたね、それも余裕でだそうです。そんな奴がいつも隣にいる状況です。しかも彼はそれをちっとも鼻にかける事はしないし、アホなこちらを見下すこともない、怒らないし威圧的でもない。

でも、嫌になる……。

思考の格差が拡がる?

嫌になる程度や嫌になるタイミングは人それぞれでしょう、だけどこれはそれぞれの嫌な言い方だけど、“脳のキャパシティ”に関わってくるような気がするんです。

運動能力や体力の差が「格差」を生んでいたりしますが、これからは、思考処理の能力の違いが、新しい格差を生んじゃうんじゃーないかと。

- AIとのやりとりに快感を覚え、どんどん思考を深められる人→どんどん賢くはなる。

- 一方で、すぐに「もう無理」「疲れた」と感じてしまう人→賢さは止まる。

これは知的な“階層”を再編する装置にもなり得る。

でも人間の価値はそこにだけあるわけじゃない。

情緒、悲しいことが素直に悲しいと、嬉しいことが素直に嬉しいと、美しいものが素直に美しいと感じることができる感性。

これはなんだかそういった賢さとは反比例じゃないけど少なくとも何かの阻害になっていくような感じがします。僕らは、子供たちにむやみに電子機器やデバイスを与えないようにしているように自分自身をもう少しAIから遠ざける時間が必要な社会になってくるような気がします。

今後AIと人類は共生はしていくんだけど、べったりは難しいしやっちゃいけないきっと。

それに、

怒らないけど、超賢い。

否定しないけど、圧倒してくる。

そんな存在が、日常のすぐ隣にいる世界。これはこれで、やはり結構きつい。

人類は、本当にこの知能爆発に耐えられるのだろうか。

賢い奴が隣にいると、やっぱり、ちょっと鬱陶しいのだ。