地方都市の駅前って何かしらその街をアピールするなんらかのオブジェがあったりしますね。

ここ焼津駅には何があるんだろう、きっとマグロやカツオの漁獲高日本一なのでなんだかそれに関係した水産関係のものがあったりするのかなって思って駅前にたどり着くと「小泉八雲」がいた。

なんで?

なんで小泉八雲、ラフカディオ・ハーン。

どうにも結びつかない、小泉八雲って「耳なし芳一」とか怪談の人でしょ、小泉八雲の八雲って八雲も立つーってゆう日本最古の和歌が生まれた出雲だし、彼はそこで英語教師やってた人じゃないの?

どうして彼のレリーフが焼津駅前に?

どうにもつながらない。

日本海のあの厳しさと、ここ太平洋の陽気さと言うか陽光とがつながらないのでした。

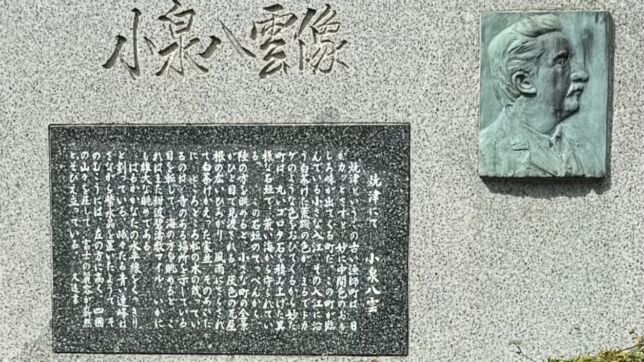

写真を拡大してみるとこんな感じ。

チャッピーにそのまま読ませてみたところ「焼津にて」というハーン自身による作品の冒頭部分が刻まれているようです。

ただ、OCRに関してはここまで不鮮明で縦書きだったりすると文字起こしはほぼ不可能のようです。これはClaudeでもGeminiでも同様でした。AIの日本語OCRはまだまだです。

光学的にはいけるんだろうけど文脈理解が日本語となると難しいんだろうなと想像します。

では、なんて書いてあるかというとここは素直に翻訳文を読んだ方が良いようです。焼津市のホームページにありました。翻訳なので訳者によって表現はちょっと違うみたいですね。

いずれにしても、ラフカディオ・ハーン(日本名、小泉八雲)は来日してから松江にずっといたわけではなく(私は勝手にそう思ってました、数年前に小泉八雲記念館を訪ねたのに!)、むしろ東京暮らしの方が長く、海好きの彼は焼津の風景を愛していたので頻繁に訪れていたようです。

海好きかー、確かに海好きの人にとっては日本海も太平洋も関係ないよな。

そして彼の祖国ギリシャはエーゲ海、イオニア海に囲まれている。wikiには母への思いをずっと抱いていたハーンのそんな幼少期の家庭環境も記されていました。

ー 作家の幼少体験としては頷けるものです。

ただ、それだけじゃーないかも。

焼津市内、チャリンコ走らせて見えてきたのはこちら。

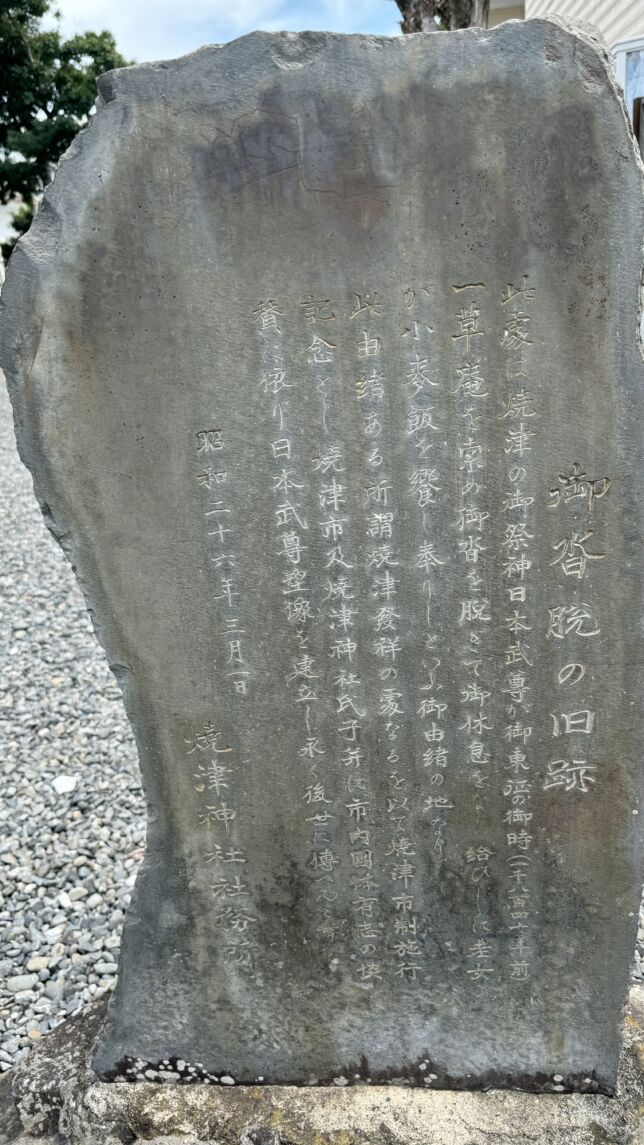

碑文に書いてあるのは「御沓脱之旧跡」でしょうか。

なんだか伝承では 日本武尊(やまとたけるのみこと)が東征の途上にこの地で一休みし、老女から麦飯の饗応を受け、沓(くつ)を脱いで休んだ場所らしいです。

あのヤマトタケルがクツを脱いで休んだ。それだけで碑文が建つのか!と思われる方もいるでしょうね、私もそっち側です。

ただ、歴史の面白いところはそこで、古ければ古いほどいいし、むしろ確かでない方が神話的な方がなんだかありがたい。ヤマトタケルってちょうどそんないい塩梅の英雄のような気がします。

岸田首相が「焼津さかなセンター」行ってマグロの刺身に舌鼓打った時に腰掛けた椅子が永久保存されることはまずないでしょう。身近すぎるし分かりやすすぎるんですね。

ではなんでヤマトタケルがこんなとこにいたのかってゆうと父親から東征、つまり東の方に行ってそっちの敵をやっつけろと言われたかららしいです。

でもってやってきたけど敵は強い、敵が放った火に追い詰められたヤマトタケルが目の前に広がる草を剣を振るって逆に敵方に火を向け九死に一生を得た、そのことからここの地名も焼き津で焼津になったとか。

その時に振るった剣こそ、出雲でスサノオノミコトが手に入れたヤマタノオロチのしっぽから出てきた有名な天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ、後の名前はこの時の逸話からか草薙の剣に変化)なのだとか。

話だけをつないでいくとちょっと無理がある感じですが、これを神話って考えるととても興味深いですね。三種の神器の一つである剣が王統の正当性を象徴していることにもつながる話です。焼津って地名もなんだかそうでも言わない限りどうして?となるような地名なのでなるほどーとも思わせられる逸話ですね。

ヤマトタケルを仲立ちとして出雲と焼津がつながる。そうするとラフカディオハーンが東京から毎年夏になるとこの焼津にやってきたことも合点がいきますねと。

全ては見えない縁でつながるんだなぁって、ハハーンそういうことねと感じた焼津市内巡りでした。